„Was jetzt geschieht, geschieht uns.“

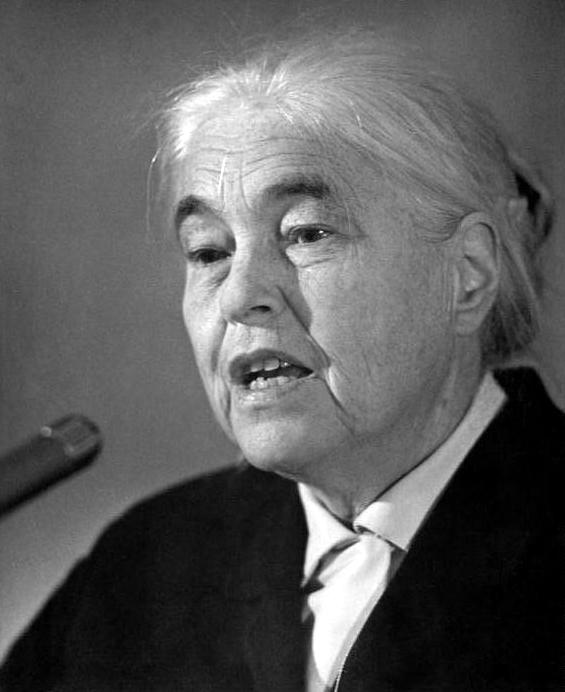

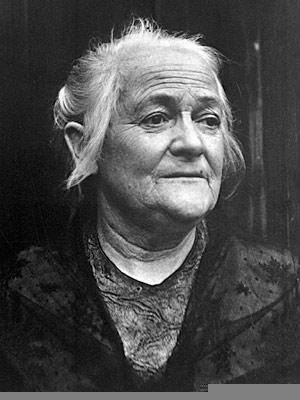

Wir erinnern und ehren in diesem Jahr Anna Seghers, Schriftstellerin und Kommunistin, die in diesem Jahr 125 Jahre alt geworden wäre.

Im Juli 1950 stellt sie an ihre Kolleginnen und Kollegen die Frage:

„Wie kann unsere Jugend verstehen lernen, dass ein Gesellschaftssystem, das auf Ausbeutung statt auf freier Arbeit errichtet ist, die Kriegsdrohung in sich birgt?“ Sie weist damit Continue reading „Anna Seghers“